スタッフブログ

防水工事とは?建物の寿命を守るために知っておきたい基礎知識と選び方

2025.08.19

防水工事

スタッフブログ

不動産オーナーとしてビルやマンションを管理していると、「なんか屋上の排水口に水溜りができている」と気づいても、忙しさでついつい忘れてしてしまうこと、ありませんか?

また、屋上やベランダで小さなヒビ割れや雨染みを見つけても、「このくらい平気かな」と放置してしまった経験もあるかもしれません。

防水工事って専門的で難しそうだし、費用も気になるから、ついつい先延ばしにしがちなんですよね。

この記事では建物の寿命を守るために知っておきたい防水工事の基礎知識と選び方をお伝えします。

☑ 防水工事の目的とは何か

☑ 防水工事の種類は、塗膜防水、シート防水、アスファルト防水

☑ 防水工事の工法 密着工法、絶縁工法

☑ 防水工事の正しいタイミング

☑ 長野市で防水工事を行う際の注意点とは

☑ 防水工事業者は、施工実績、資格、アフターフォローの有無を確認しよう

防水工事とは?

建物の防水工事とは、雨水や雪など外からの水が建物内部にしみ込まないように、防水層(ぼうすいそう)を設ける工事のことです。

屋上やベランダ、バルコニー、外壁の一部など、雨風にさらされる場所で行われます。

例えば屋上に特殊な液体を塗って乾かしゴムの膜を作ったり、防水シートを貼り付けたりして、水をシャットアウトするイメージです。

要は建物に“傘を張っている”イメージです。

見えないところですが建物を長持ちさせるために欠かせない重要なメンテナンスです。

この、防水工事がしっかりしていないと、雨が染み込んで天井にシミができたり、最悪の場合、室内に雨漏りしてしまいます。

「なんだか最近、屋上の隅に水たまりができやすいな…」なんて状況も放っておくと危険で、防水層の劣化が原因かもしれません。

そうしたトラブルを未然に防ぐために行うのが防水工事というわけです。

防水工事の目的

防水工事を行う目的には、大きく分けて3つあります。

まず一つ目は「雨漏りを防止すること」

屋根やベランダから雨水が建物内部へ入り込むと、天井や壁にシミができるだけでなく、電気設備が故障したり、室内の家具・備品が濡れてダメになる恐れもあります。

居住者にとっても雨漏りは大きなストレスですし、放置すれば建物全体の損傷につながります。

防水工事によって雨水をシャットアウトし、こうした雨漏り被害を防ぐことが第一の目的です。

二つ目は「建物の耐久性を向上させること」

水は建物の大敵で、コンクリート造の建物でも、水が染み込むと中の鉄筋がサビたり、木造なら木材が腐ったりして、構造そのものの寿命を縮めてしまいます。

適切な防水処理を施すことで構造躯体への水の侵入を防ぎ、建物を健全な状態に保つことができます。結果として建物の耐久年数が延び、大規模な修繕や建て替えの時期を遠ざけることにつながります。

三つ目は「快適な生活環境を維持すること」

雨水の侵入を許してしまうと、室内に湿気がこもってカビが発生したり、塗装面が剥がれて見た目が悪くなったりします。

天井からポタポタ水が垂れてくるようでは安心して暮らせませんよね。

防水工事をしっかり行っておけば、室内は常に乾燥した快適な状態を保てますし、カビ臭さやジメジメした不快感とも無縁でいられます。

また、建物の美観も維持できますので、マンションやビルの場合は入居者や利用者の満足度にも関わってきます。

こうした理由から、防水工事は雨漏りを防ぐだけでなく、建物を長持ちさせ、そこで暮らす人々の快適さを守るという目的があるのです。

防水工事の重要性

では、なぜ防水工事がそれほど重要なのでしょうか?

その答えはずばり、建物の寿命と資産価値を守るためです。

防水工事を怠ると、知らないうちに雨水が建物に染み込み、構造体を少しずつ弱らせてしまいます。

例えばコンクリートの屋上でも、防水層に隙間があるとコンクリート内部に水が達し、鉄筋を腐食させてしまいます。

鉄筋コンクリート造の建物で鉄筋がサビて膨張すると、コンクリートが割れて剥がれ落ちる原因にもなり、大規模修繕が必要になることもあります。

最悪の場合、建物の強度低下によって安全性に問題が生じ、「雨漏りくらい」と侮っていたら構造補修に莫大な費用がかかった‥なんてことにもなりかねません。

また、雨漏りによる内装や設備の被害は、オーナーにとって経済的な損失だけでなく、入居者からの信頼低下にもつながります。

マンションやアパートで雨漏りが発生すれば、入居者は快適に暮らせず不満が募りますし、場合によっては家財の損害補償などの問題に発展する可能性もあります。

法人が管理する施設でも、雨漏りで業務に支障が出れば大きな損害となりますよね。

反対に、適切な時期に防水工事を行っていれば、建物の劣化を最小限に抑え、結果的に建物の寿命を延ばすことができます。

例えば定期的に防水メンテナンスを実施しているマンションは、何もしない場合に比べて何十年と長持ちするケースも珍しくありません。

建物が長持ちすれば資産価値も維持され、オーナーにとっては長期的に見て大きなメリットとなるでしょう。

防水工事の重要性は、このように建物の安全性・快適性・価値を守る要となっている点にあります。

「まだ雨漏りしてないから平気」と思わずに、予防的にもぜひしっかり取り組みたいですね。

防水工事の種類

一口に防水工事と言っても、実はいくつかの工法や材料の種類があります。

建物の形状や予算、目的に応じて最適な方法を選ぶ必要がありますが、ここでは代表的な防水工事の種類を大きく3つに分けてご紹介します。

塗膜防水(とまくぼうすい)

塗膜防水とは、その名の通り液状の防水材を下地に塗って膜を作る工法です。

防水材を何度か塗り重ねて乾燥させ、防水性のある層を形成します。

代表的なものにウレタン防水とFRP防水があります。

ウレタン防水は液状のウレタン樹脂をローラーや刷毛で塗っていく方法で、乾くとゴムのように弾力のある層になります。

継ぎ目なく一体化した防水層を作れるため、複雑な形状の屋上やベランダでも隅々まで施工しやすいのが利点です。

軽量で建物への負荷も少なく、比較的コストも抑えられます。

一方、FRP防水はガラス繊維などのマットに液状の樹脂を染み込ませて固める工法です。

「FRP」は繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastic)の略称で、硬化すると非常に丈夫な防水層になります。ベランダ床など人が歩く場所や、プール・浴槽のように常に水に浸かる構造物にも使われるほど耐水性・耐久性が高いのが特徴です。

ただし硬く丈夫なぶん、広い面積の屋上全体に施工するにはコストがかかるため、一般的な建物ではマンションのバルコニーや小規模な屋上部分に用いられることが多いです。

以上のような塗膜防水は、下地との密着性が高く継ぎ目がないため、水の入り込むスキが少なく、防水性能も高い工法と言えます。

シート防水

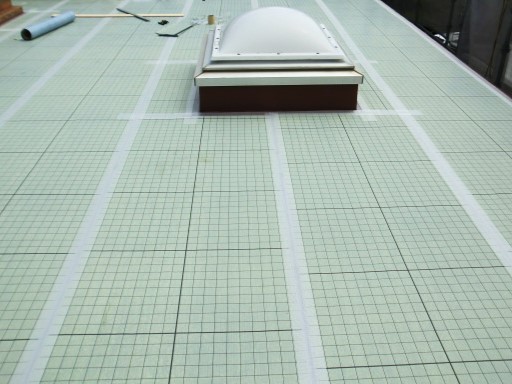

シート防水は、防水性のあるシート状の材料を下地に貼り付けていく工法です。

一般的に「防水シート」と呼ばれるビニール系やゴム系のシートを、屋上やベランダの床一面に敷き詰め、継ぎ目を接着剤や熱処理でしっかり接合して水を通さないようにします。

使用されるシートの素材として代表的なのは塩ビシート(塩化ビニル樹脂製シート)とゴムシート(合成ゴム製シート)です。

現在主流となっている塩ビシート防水は、塩化ビニール製のシートを専用の接着剤やテープで下地に貼り付けていく方法です。

シート自体が工場で均一な厚み・品質で作られているため、ムラのない安定した防水層を形成できるのが強みです。また耐候性(たいこうせい:雨や紫外線に対する耐久力)にも優れており、シート自体に色がついているため仕上がりもきれいです。

一般的にトップコート(表面保護塗料)の塗り直しなども不要で、メンテナンス性も高いと言われています。

一方、ゴムシート防水は合成ゴム製のシートを貼る方法ですが、こちらは近年施工例が減っています。というのも、ゴムシートは塩ビシートに比べて鳥がつついたり尖ったものが当たった際に破れやすく、耐候性の面でも塩ビよりやや劣るためです。

そのため、最近ではシート防水といえば塩ビシートが主流になりつつあります。

ただしゴムシート防水も、シート自体が軽量で建物への負担が少ないことや、適切に施工すれば防水性能が高く耐用年数も長い(20年程度と言われます)ことから、条件によっては採用される場合があります。

シート防水全般の特徴として、工期が比較的短く、広い面積の屋上でも効率よく施工できるというメリットがあります。

マンションやビルなど大面積の屋上防水によく用いられる工法です。

その反面、シート同士の継ぎ目部分がどうしても発生するため、そこからの水の浸入を防ぐために丁寧な施工が求められます。

また、下地の形状が複雑だとシートを細かく裁断・加工して貼り合わせる必要があり、手間が増えてしまうことも覚えておきましょう。

アスファルト防水

アスファルト防水は、歴史が古くからある伝統的な防水工法です。

熱したアスファルトを含浸させたルーフィングシート(防水用の厚手のシート)を何層にも重ねて貼り付け、防水層を形成します。

具体的には、下地にアスファルトを溶かして塗り、その上にシートを敷いてまたアスファルトを塗り…といった工程を繰り返し、何層にも厚みのある頑丈な防水層を作ります。

近年ではあらかじめ改良されたアスファルトシートを貼り重ねていく「改質アスファルト防水」という方法も一般的で、従来品の弱点であった「寒さで割れやすい」という点も改善されています。

アスファルト防水の最大のメリットは耐久性の高さです。

他の防水工法が10〜15年程度の耐用年数であるのに対し、アスファルト防水は15年以上、中には20〜30年ももつケースがあります。

特に屋上のように日差しや雨風が強い環境でも長期間性能を維持しやすいため、大規模建築物の屋上などで採用されてきました。

また、防水層に厚みがあり丈夫なので、広い屋上で人が歩いたり簡単な作業をしたりする場合でも安心感があります。

ただし、アスファルト防水は素材自体と施工に手間がかかるため、コストが高めになる傾向があります。

また、シートとアスファルトを何層も重ねる分、防水層が重くなりやすく、1㎡あたりの重量が他の工法の数倍になると言われます。そのため、木造の屋根など構造的に重量制限がある場合には適しません。一方でコンクリート造のビルなど頑丈な建物で防水層を長持ちさせたい場合には、有力な選択肢となるでしょう。

防水工事の2つの工法(密着工法・絶縁工法)

防水工事には上で紹介したような「塗るか貼るか」といった種類の違いのほかに、施工方法の違いとして「密着工法」と「絶縁工法」の2種類があります。

これは、防水層を下地に密着させるかどうかの違いです。

どちらの工法も様々な防水材で採用されていますが、それぞれの特徴を押さえておきましょう。

密着工法

密着工法とは、防水層を下地に直接密着させて施工する方法です。

例えばウレタン防水の「密着工法」であれば、下地のコンクリート面にプライマー(接着剤のような下塗り)を塗ってからウレタン樹脂を重ね塗りし、防水層を下地と一体化させます。

シート防水でも、シート裏面に接着剤を塗って下地に全面接着する施工は密着工法です。

この密着工法のメリットは、施工が比較的簡単で材料や工程が少なくて済むためコストが抑えられる点です。既存の防水層をすべて撤去して新しく防水材を塗り直すようなケースでは、多くが密着工法で行われています。

また、防水層と下地がしっかり密着しているので、軽歩行程度であれば表面を歩いても下で擦れるようなことがなく、浮きが発生しにくい面もあります。

一方、デメリットとしては下地の影響を受けやすいことが挙げられます。

下地に少しでも水分が残っていると、その水分が蒸気となって密着した防水層を持ち上げ、「ふくれ」と呼ばれる膨らみができてしまうことがあります。

また、下地のコンクリートに亀裂が入った場合、そのまま防水層も一緒に割れてしまう可能性があります。

そのため密着工法で施工する際は、下地を十分乾燥させ、ひび割れ補修など下地調整をきちんと行った上で、防水材をしっかり密着させることが重要になります。

下地が健全な状態であれば密着工法でも問題ありませんが、下地コンクリートに湿気が多い場合や、古い防水層を撤去せず重ねて施工する場合などには不向きです。

絶縁工法

絶縁工法は、防水層と下地の間にあえて密着させない“すき間”やクッション材を設ける工法です。「絶縁」という言葉には“隔てる”という意味がありますが、その名の通り防水層を下地から“絶縁”してしまおうという考え方です。

具体的には、下地の上に不織布シートや断熱材ボードなどを敷き、その上から防水シートを貼ったりウレタンを流したりします。

下地と防水層の間に空気の通り道(通気層)をつくる「通気緩衝工法(つうきかんしょうこうほう)」と呼ばれる方法も絶縁工法の一種で、こちらは下地から上がってくる水蒸気を逃がすための脱気筒(だっきとう)という換気装置を取り付けるケースもあります。

絶縁工法のメリットは、下地の状態に防水層が左右されにくいことです。下地に多少湿り気があっても、直接貼り付けないので防水層が膨らみにくく、施工後にふくれが発生するリスクを低減できます。

また、下地が地震などで動いてひび割れが生じても、防水層自体は下地から浮いた形になっているため、割れずに追従してくれる可能性が高まります。結果として防水層の寿命が延び、長期にわたり防水性能を維持しやすくなるのが大きな利点です。

広い屋上や、古い建物で下地の状況が心配な場合などには、この絶縁工法が採用されることが多いです。

デメリットとしては、密着工法に比べて工事費用が高くなる点が挙げられます。

絶縁用のシートやボードといった副資材を使用するため材料費が増え、施工手間もかかるためです。また、下地と防水層が密着していないぶん、強風時に防水層がばたつかないよう端部の固定や押さえコンクリートなどの処置が必要になる場合もあります。

それでも、防水性能をより万全にしたい場合や、既存の防水層を撤去せずに重ねて新設したい場合には、絶縁工法が有効な手段となります。

防水工事のタイミング

「いつ防水工事を行うべきか」というタイミングも、オーナーにとって悩ましいポイントですよね。新築から年数が経っていないうちはつい忘れがちですが、以下のような場面では防水工事の検討が必要です。

新築時

まず最初に建物を建てる新築時には、防水工事が計画の中に含まれています。

特に屋上やバルコニーには初めから防水層を設けておくことが極めて重要です。

新築当初にしっかりとした防水処理がされていれば、その後の建物の耐久性にも大きく影響します。

逆に、いい加減な防水のまま建物が完成してしまうと、数年で雨漏りが発生する恐れもあります。

新築時には信頼できる業者に確実な防水施工をしてもらうことが大切です。

経年劣化

建物も年月が経つと、少しずつ防水性能が落ちてきます。

ウレタン防水やシート防水などはおおよそ10年程度が耐用年数の目安と言われます。

したがって、築10年を超えたあたりからは、防水層の劣化が始まっていないか注意が必要です。

防水層は一見無事に見えても、経年劣化で硬化したり、接着力が弱まったりしています。適切なメンテナンスをしないままでいると、耐用年数を過ぎたあたりから急に雨漏りなどの不具合が起きやすくなります。

従って、前回の防水工事から10年以上経過した場合は、一度専門業者に点検してもらい、防水層の再施工やトップコートの塗り替えなどを検討するタイミングと言えるでしょう。

雨漏り発生時

これは言うまでもありませんが、実際に雨漏りが発生してしまった場合は早急に防水工事(または補修)を行う必要があります。

天井にシミができたり、ポタポタ水が垂れてくるような状況は、すでに防水層が機能していないサインです。応急処置でバケツを置いたりシーリング材を詰めたりしても根本的な解決にはならず、放置すると被害が広がります。

雨漏りが確認されたら、「どこから水が入っているか」を専門家に特定してもらい、その部分の防水補修や全面的な防水やり替えを検討しましょう。

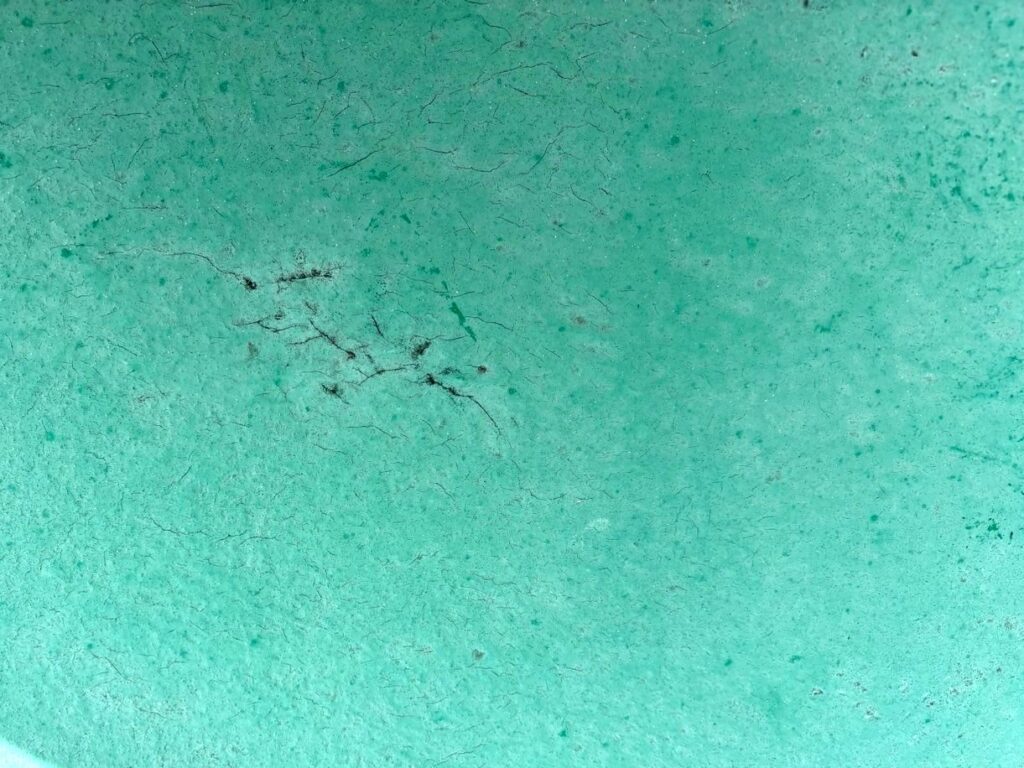

色あせ・ひび割れ

防水層の表面に色あせやひび割れが見られる場合も注意信号です。

例えばウレタン防水では、表面にトップコートという保護塗料を塗っていますが、それが日光で色あせてきたり、部分的に剥がれて下地が見えていたりしたら要注意です。

また、防水シートでも経年で縮んだり硬くなったりして、隅の方に細かなひびが入ることがあります。

こうした状態を放置すると、そこから雨水が浸入してしまう恐れがあります。

見た目に「あれ、傷んでるかな?」と感じたら、雨漏りが起きる前に防水工事の専門業者に点検してもらいましょう。

パラペットや笠木の劣化

屋上の立ち上がり部分の壁をパラペット、その頂部に被せてある板金やコンクリートの蓋を笠木(かさぎ)と呼びます。

防水工事では屋上の床面だけでなく、このパラペットや笠木の防水処理も非常に重要です。笠木の継ぎ目や取り合い部分が劣化すると、そこから雨が染み込んで内部に回り、壁の中を伝って思わぬ場所に雨漏りを引き起こすことがあります。

ですから、パラペットや笠木が劣化して隙間ができているような場合も、防水工事(またはシーリング補修等)のタイミングです。

笠木周りのコーキング(隙間充填材)が割れていたり、錆びて浮いているようなら早めに対処しましょう。

以上のように、防水工事のタイミングとしては、新築時にしっかり施工することはもちろん、その後約10年おきの定期的なメンテナンスが目安になります。

また、雨漏りが起きてしまったり、防水層や笠木に劣化が見られたりした場合には、被害が大きくなる前に早めに工事に踏み切ることが肝心です。

「まだ大丈夫」と油断せず、小さな兆候を見逃さないようにすることが建物を長持ちさせるコツと言えるでしょう。

防水工事におすすめの季節(春・秋)

防水工事を行う季節も実は重要なポイントです。

結論から言えば、春(3〜5月)と秋(9〜11月)が防水工事には最も適したシーズンとされています。

理由はシンプルで、暑すぎず寒すぎず、比較的天候が安定しているからです。

防水工事では、ウレタンなどの塗料を乾かしたり、接着剤を固めたりする工程があるため、気温や湿度が施工品質に影響します。春や秋は気温が15〜25℃程度と安定し、湿度も高すぎない日が多いので、防水材が乾燥しやすく計画通り作業が進めやすいのです。

職人さんにとっても過ごしやすい陽気のため作業効率が上がり、丁寧な施工につながります。

実際、防水工事業者も春と秋に工事が集中する傾向があります。

逆に真夏や真冬は避けたほうが無難です。

夏は梅雨時期(6〜7月)の長雨や、盛夏(7〜8月)の酷暑があります。梅雨に工事をすると雨で工程が中断しがちですし、湿度が高すぎて塗料がうまく乾かないこともあります。

真夏の炎天下では、屋上の表面温度が非常に高くなり、防水材が泡を吹いたり硬化不良を起こすリスクもあります。何より職人さんの体力的な負担が大きく、安全面から見ても過酷な条件です。

冬場(12〜2月)も気温が低すぎて材料が固まりにくく、地域によっては雪や凍結の問題も出てきます。特に長野市のような寒冷地では冬の施工は困難で、春まで延期するケースも多いです。

寒さで塗膜が凍ってしまうと正常に硬化せず、防水性能に影響が出かねません。

以上のことから、計画的に防水工事を行うなら春か秋がおすすめというわけです。

ただし、雨漏りが発生しているなど緊急の場合は季節を選んでいられません。

その場合はできる限り天気予報を見ながら、雨の少ない時期を狙って早急に対処しましょう。

防水工事の費用相場

防水工事にかかる費用は、工法や使用する材料、施工面積や下地の状態によって大きく変わります。とはいえ、目安となる相場を知っておくと、見積もりを取った際に高すぎないか安すぎないか判断しやすくなります。一般的な防水工事の種類別、費用相場(1㎡あたり)は下表のとおりです。

| 工法・種類 | 費用相場(1㎡あたり) | 耐用年数の目安 |

|---|---|---|

| ウレタン防水 | 約5,000~9,000円 | 10~15年程度 |

| FRP防水 | 約5,000~7,000円 | 10年程度 |

| 塩ビシート防水 | 約4,000~7,000円 | 10~15年程度 |

| ゴムシート防水 | 約4,000~6,000円 | 15~20年程度 |

| アスファルト防水 | 約5,000~8,000円 | 15~25年程度 |

※上記はあくまで目安で、防水箇所や工法の種類によって変動します。

例えば、ウレタン防水で50㎡の屋上全体を施工する場合、単価5,500円なら約275,000円が材料・施工費の概算になります。

一方、アスファルト防水で同じ50㎡を施工すると単価7,000円なら約350,000円と、工法によって費用には差が出ます。これに加えて、実際の見積もりでは古い防水層の撤去費用や、ごみ処分費、足場設置費用(高所作業の場合)などが含まれることがあります。

マンションの大規模修繕などでは、防水工事以外の工事と同時に行うことで足場費用を抑える工夫もされます。

大切なのは、安ければ良い・高いから安心というものでもない点です。

極端に安い見積もりは手抜き工事のリスクがありますし、高額でも過剰な工事を提案されている場合もあります。

適正価格を把握しつつ、信頼できる業者と十分に相談して内容と費用のバランスを検討することが大切です。

長野県長野市での防水工事の注意点(寒冷地・積雪対策)

ここで、長野県長野市のような寒冷地で防水工事を行う際の注意点にも触れておきましょう。長野市は冬場に雪が多く気温も氷点下に下がる日が多いため、他の地域とは異なる配慮が必要です。

まず施工時期についてですが、前述のとおり冬の施工は極力避けるのが基本です。

気温が低いと防水材が硬化しにくく、雪が降れば作業自体できません。

長野市周辺では11月後半から3月頃まで積雪や凍結の恐れがあるため、実質的な防水シーズンは4月〜10月頃と考えて計画しましょう。

どうしても冬に工事せざるを得ない場合は、気温の高い日中を狙って短期間で部分補修を行い、春になってから本格施工をするなどの工夫が必要です。

次に材料選びの点では、低温環境でも柔軟性を保てる防水材を選ぶことが重要です。

寒さに弱い材料だと、冬の間に防水層が固くなってひび割れを起こすリスクがあります。

幸い、最近の防水材は改良が進んでおり、「寒い地域でも弾性を維持できる」とカタログに明記されたウレタン材やシート材もあります。

例えば二成分系のウレタン塗膜防水材は、極低温下でもゴム状の弾力を保つ性能が期待できるため、長野のような寒冷地でも安心して使える製品があります。

また、改質アスファルトシート防水も従来に比べて低温での柔軟性が向上しており、寒い環境でも割れにくくなっています。

このように、寒冷地向けの防水材料や工法を選択することで、冬の厳しい気候下でも防水層の耐久性を維持しやすくなります。

地元で実績のある防水業者であれば、地域の気候に適した材料を提案してくれるはずなので、相談してみると良いでしょう。

また、積雪への備えも大切です。

屋上に雪が長期間積もると、融けた水が防水層に長時間接した状態になります。

排水口が雪や氷で塞がれて水たまりができることもあります。

その状態で日中溶けた水が夜間凍結すると、膨張圧で防水層を押し広げ、隙間を生じさせる恐れがあります。ですから、冬前には排水口の清掃や、必要に応じて融雪ヒーターの設置なども検討すると安心です。

積雪地域では、防水工事と合わせて屋上の断熱・排水計画も含めたトータルな対策が求められる場合があります。

長野市のような寒冷地で防水工事をする際は、施工時期の選定(できれば暖かい季節に)、寒冷地対応の材料選び、雪対策の3点に注意しておくと良いでしょう。

地元の気候を熟知した防水業者に依頼することで、これらの点もしっかり考慮したプランを立ててもらえるはずです。

防水工事業者の選び方(施工実績、資格、アフターフォロー)

最後に、実際に防水工事を依頼する業者の選び方についてポイントを押さえておきましょう。

防水工事は専門技術が求められるため、信頼できるプロに任せることが成功のカギです。

業者選びでは主に次の3つの点に注目しましょう。

施工実績の豊富さ

その業者がどれだけ多くの防水工事を手がけてきたかは重要な指標です。

防水工事にも屋上、ベランダ、外壁など様々なケースがあり、またウレタンやシートなど工法も色々です。豊富な施工実績がある業者であれば、現場ごとの最適な工法選択や、下地の状態に応じた臨機応変な対応が期待できます。

例えば同じ陸屋根(平らな屋上)でも、新築と改修、あるいは下地コンクリートの状態によって注意すべき点は異なります。経験豊かな業者なら「こういう場合は過去にこう対処した」というノウハウが蓄積されており、安心して任せられるでしょう。

問い合わせの際に「マンションの屋上防水工事の実績はどれくらいありますか?」など具体的に聞いてみるのも一つです。

施工事例の写真や一覧をホームページに載せている会社も多いので、事前にチェックしてみると良いでしょう。

資格や許可の有無

防水工事に関する資格や建設業許可をきちんと持っているか確認しましょう。

防水工事の分野には国家資格として「防水施工技能士」(ウレタン防水やシート防水など種類別に1級・2級があります)や、民間の認定資格などがあります。

必ずしも資格がないと施工できないわけではありませんが、資格を持つ職人が在籍している会社は技術力の証明になります。

また、会社として建設業の許可(防水工事業などの業種区分)があるかもチェックポイントです。無許可でも請け負える金額の工事はありますが、許可業者であれば一定の経験と財務基盤を持つ業者であることが行政から認められているという安心材料になります。

また、大手防水材メーカーの認定施工店になっている会社もあります。これは、そのメーカーの材料を扱う講習を受けて認定された業者ということで、材料に関する知識や施工精度の高さが期待できます。

こうした資格や許可の情報は、多くの業者がホームページで公開していますので、依頼前に確認しておくと良いでしょう。

アフターフォローと保証

防水工事は施工して終わりではありません。ちゃんと防水性能が維持できるか、数年経って問題が出たときに対応してくれるか、といったアフターフォロー体制も重要です。

信頼できる業者は、工事後に保証書を発行してくれることが多いです。工法にもよりますが、一般的に5年から10年程度の保証を付けるケースが多いでしょう。

保証期間内に雨漏りなど不具合が発生した場合は無償で補修してもらえるので、万一のときも安心です。

また、定期点検の案内をしてくれたり、何か気になることがあったときにすぐ相談に乗ってくれる会社だとベストですね。

地元で長年営業しているような業者であれば、施工後もすぐ駆け付けてもらいやすく、アフターサービスの面でも頼りになります。

工事をお願いする前に、保証の有無や内容、工事後の連絡体制なども確認してみましょう。

以上3点に加え、もちろん見積もり金額や担当者の対応なども総合的に判断材料になります。

相見積もりを数社から取って比較するのも一般的です。

その際、単に価格だけでなく、提案内容や説明のわかりやすさ、親身に相談に乗ってくれるかといった点にも注目してください。

大切な建物の防水工事ですから、実績があり誠実に対応してくれる業者を選びたいですね。

防水工事の必要性とタイミングの重要性

防水工事は一見地味な裏方の作業ですが、建物の寿命を左右する非常に重要なメンテナンスです。

雨漏りを防ぎ、建物の耐久性を維持し、快適な環境を守るという役割を果たしており、その必要性は建物を長く大切に使っていきたいすべてのオーナーに共通します。

「うちはまだ大丈夫」と思っていても、気づかないところで劣化が進行しているかもしれません。

だからこそ、防水工事は適切なタイミングで計画的に行うことが重要です。

新築時にしっかり施工するのはもちろん、その後も10年目安で点検や再施工を検討し、劣化兆候や小さな不具合を見逃さず早めに対処することが、結果的に大きな雨漏り被害を防ぐことにつながります。

建物は大切な資産であり、多くの人が利用する空間です。

防水工事の基礎知識と適切な選び方を知っておけば、いざというときに慌てず賢く対処できますね。ぜひこの機会にご自分の建物の防水状態をチェックしてみて、必要に応じて信頼できるプロに相談してみてください。

適切な防水工事を行うことで、大切な建物を雨から守り、その寿命をぐっと延ばすことができるでしょう。

安心して長く使い続けるためにも、防水工事への理解と計画的な実施を心がけてください。

◇外壁塗装の疑問や施工のこと、価格などお気軽にお問い合わせください◇

フリーダイヤル 0120-460-461

メールでのお問い合わせはこちら⇩から

・お問い合わせフォームに必要事項をご入力の上「送信する」ボタンをクリックしてください。

・メールアドレスは正しくご入力下さい(弊社より返信メールをお送りします。)

・【必須】の項目は必ず入力してください。

。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。

ブログをご覧いただき ありがとうございます。

長野市・須坂市の塗装会社

株式会社霜鳥(プロタイムズ 長野若里店)です。

長野市・須坂市・千曲市・中野市・小布施町の

屋根塗装・外壁塗装ならお任せください!

塗装以外の内装リフォーム・お家のお悩み事も、

株式会社霜鳥にお任せ下さい!